旬なトレンドワードを切り口に、デジタルマーケティングの時流の本質を捉え、実践に結びつくヒントを届ける「バズワードに斬り込む」シリーズ。連載2回目のテーマは「 デジタル人材 」。前編ではデジタル人材の定義についてまとめ、テクノロジーのスペシャリストとしてデジタル人材に注目が集まっていることに言及しました。

参考:デジタル人材育成に欠ける「実践」、経営幹部や環境面の打ち手を

後編では、デジタル人材が活躍できる環境づくりや育成に向け、企業にはどのような対応が求められているかを解説します。前編ではデジタル人材の定義に必要な「実践」を説きましたが、その具体的な方法についても触れていきます。

(話:アンダーワークス代表取締役 田島 学)

デジタル人材 活用には経営層の意識改革が重要

まず、前編で解説したデジタル人材の定義をおさらいします。デジタル人材とは、デジタル技術やテクノロジーを用い、事業成長やDXなど、ビジネスモデルそのものに影響を与える能力を持つ人材を指します。

デジタル人材を定義する上で最も重要なポイントは、事業変革や経営戦略に対して適切なソリューションを実装することです。市場における自社のポジションや可能性を理解し、デジタルソリューションを手段として活用できることこそがデジタル人材の強みです。

企業のイノベーションやDXをリードする存在として、多くの企業がデジタル人材を求め、社内育成に励んでいます。一方で、デジタル人材育成の実情を見てみると、現場レベルのスキル獲得に注力してしまう傾向があるようです。研修によるプログラミング習得などは、まさにそのわかりやすい一例です。

デジタル領域はアップデートが早く、トレンドの変化も激しいので、一回性の学習で得られた学びを適応すれば良いというわけでもありません。デジタルソリューションと市場の動向を観測しながら、トライアンドエラーを繰り返していく必要があります。つまり、オンライン研修を何度か実施したからといって、理想のデジタル人材は育ちません。

こうした認識のズレを正すためには、デジタル人材を育成することより先に、経営層やマネジメント層の意識を変える必要があります。自社の方針や文化を、デジタル化に伴い大々的に改善する意志が企業側になければ、デジタル人材を育成することも、採用することも難しいでしょう。

つまり、デジタル人材の育成プロセスでは、メンバーだけでなく経営層・マネジメント層へのアプローチも必要です。「若手はIT技術の検定を受けるべき」「このツールを使えれば大丈夫」といった表層的な手段の話にとどまらず、デジタル人材の能力を引き出せる環境作りに企業全体で取り組んでいかなければなりません。

デジタル人材 を受け入れる前に必要な人材

では、「デジタル人材の能力を引き出せる環境」についてもう少し具体的に考えてみましょう。

企業のデジタル化推進の課題を突き詰めていくと、デジタル人材不足よりも、そもそもデジタル化の意思決定をする人材が不足していることのほうが問題かもしれません。例えば、ある業務をデジタル化すると決めて、あとは実行するだけでも、その状態で停滞してしまうといったようなケースがそれにあたります。

この背景には、社内で変化を嫌う潜在意識が働いていたり、デジタル化に対してコストをかける判断材料がなかったりといった問題があります。こうした環境でデジタル領域の知識を豊富に持つ人材を育成・採用しても、結局その技術や知識を活かすことはできないでしょう。

デジタル人材が活きる環境を作るための施策

適切なデジタル人材育成を始めるための一歩は、「まずは自分がやってみる」ことです。これは先に挙げた研修などの「知識習得」ではなく「実行」という意味です。その実行の具体的なポイントを、3つに分けて解説します。

アジャイルにデジタル化を進める

ひとつめは、社内ですぐ取り組めるものからデジタル化してみることです。イノベーションと言うとスケールの大きな変化を想像しがちですが、その変化の中には一つひとつ小さな変化の積み重ねがあります。新規事業立案や経営改革などに時間をかけて全体が停滞しているのであれば、たとえインパクトが小さくてもできるところから始め、アジャイル的なアプローチでデジタル化を進めたほうが効果的です。

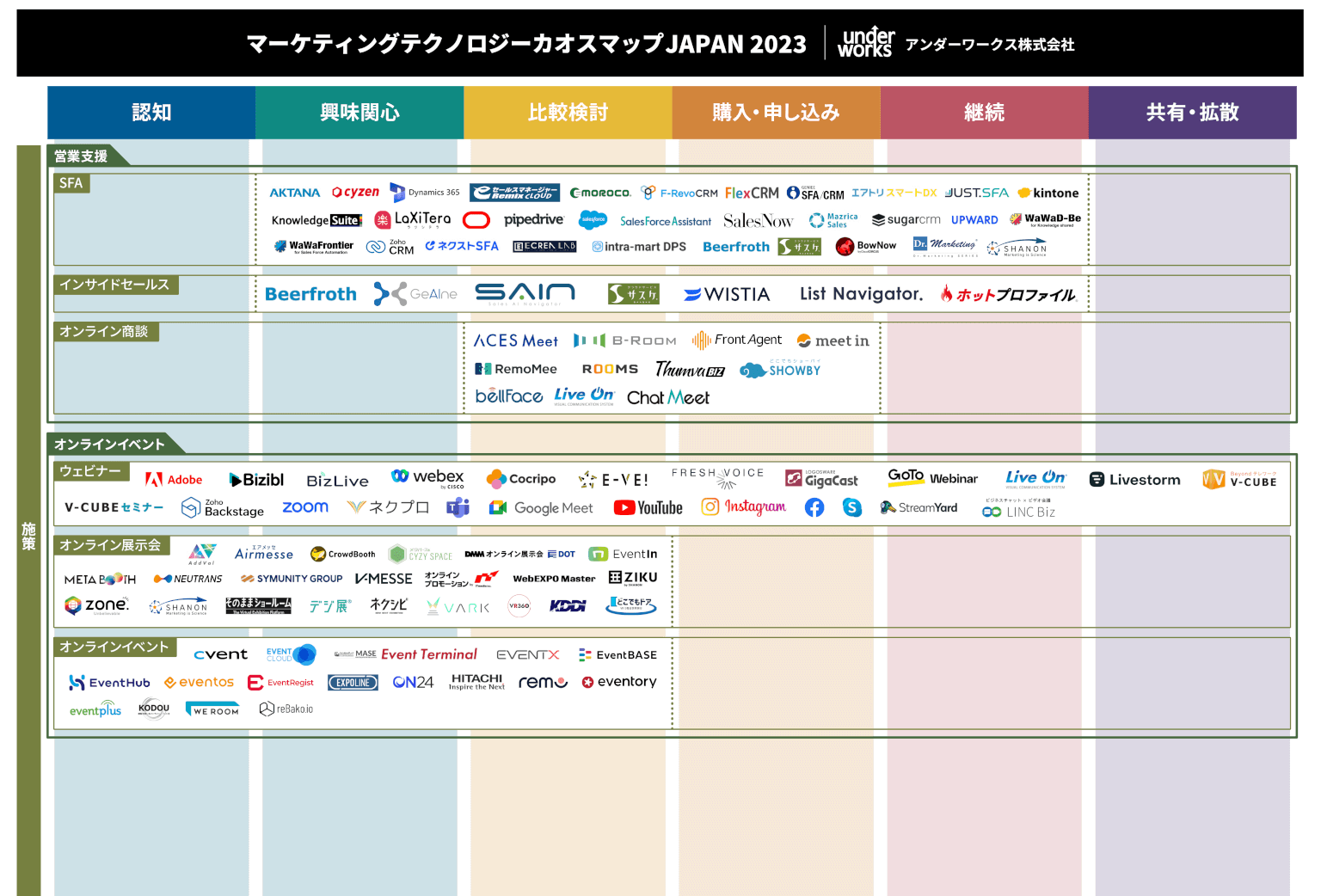

例えば、昨今リモートワークの浸透によって普及したZoomやSlack、Microsoft Teamsなどのコミュニケーションツールの導入は一番わかりやすく、取り組みやすいところだと思います。また、DocusignやAdobeSignといった電子契約サービス、SmartHRなどの労務サービスなど、企業活動のほぼすべての営みに対応するデジタルツールがあります。

企業のデジタル化を鈍らせる要因のひとつとして、セキュリティへの心配や、どのツールが良いのか判断に迷うといった声が聞かれます。企業にとってリスク管理は重要な観点ですが、デジタル化については、あまり複雑に考えずシェアが高いものを利用してみてはいかがでしょうか。

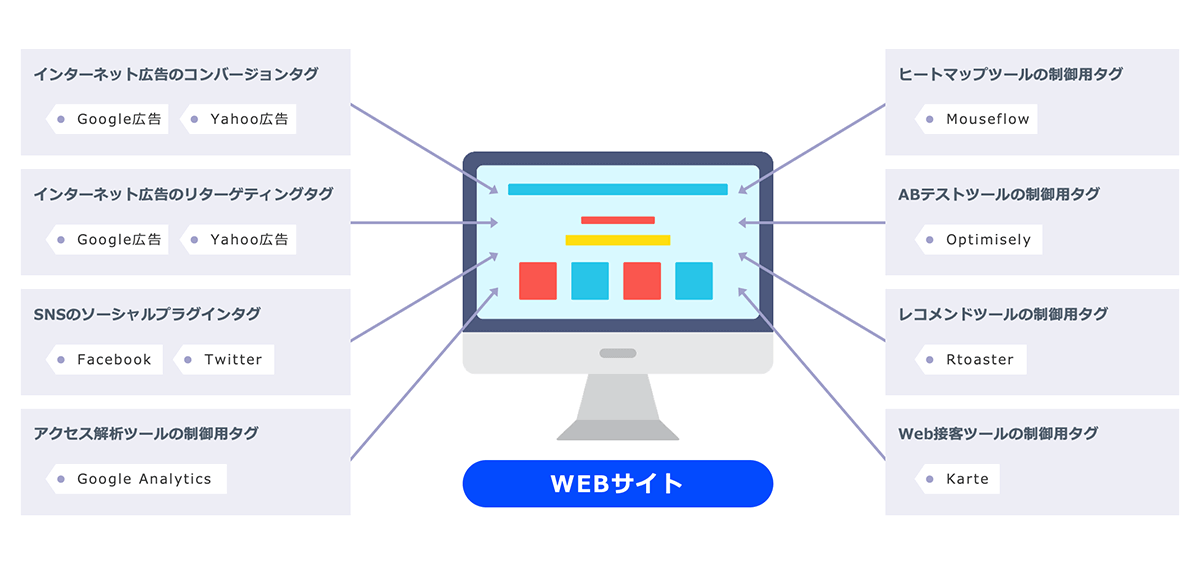

というのも、デジタルソリューションの多くは、使ってみなければ、いかに革新的であるか、どんな影響を与えるのかといった感覚を得ることができないからです。経営層やマネジメント層がそこに主体として触れないと、企業とデジタル人材との間で意識の差が生じ、コミュニケーションが取れません。

もちろん、そうやって試しに取り入れた施策やツールが、必ずしも社内で機能するとは限りません。ソリューションはどんどんアップデートされていくので、昨日最適だったものが明日は最適ではなくなることもあるでしょう。

デジタル化を推進するうえで、こういった不確定要素はリスクではなく必然なのです。その意識を持ったうえで、まずは手軽に変えられるところからデジタル化することをおすすめします。

異なる文化で育った人材と組む

上記のデジタル化がうまくいかなかったり、それだけでは変化が足りないと感じた場合は、外部から優れた人材を招聘し、トップマネジメントにアプローチするのもひとつの手段です。

デジタル推進戦略が優れていることから注目されるホームセンター「カインズ」の例を挙げます。カインズ社の改革をリードしたのは、エノテカ執行役員、ゆこゆこホールディングス代表取締役社長執行役員を歴任した後、カインズ社のデジタル戦略本部本部長に就任した池照直樹氏です。

池照氏はECサイトの立て直しについて相談されたことをきっかけに、外部からカインズの抜本的なデジタル化の道筋を描き、「自前でデジタル化を進められる組織づくり」を最優先に組織改革を行いました。経営層の決断を促した同氏の熱い働きかけが、カインズ社改革の大きな足がかりとなっています。

参考:カインズ“デジタル化”の仕掛人・池照直樹が語る「ホームセンターの未来像」

外部でトップマネジメントに携わった経験のある人材が、ダイレクトに経営層の意思決定に関われるような体制を整えると、企業のデジタル化はよりスムーズに進むかもしれません。先に挙げたデジタル化の意思決定ができる人材の不足についても、外部人材の招聘によって解決の道筋が描けるでしょう。

自ら生活者としてデジタル接点を増やす

デジタルマーケティングに注力すべき、人材不足のためDX化が急務など、あらゆる観点でデジタル化の波が企業を飲み込みつつあります。しかし、それらを推進すべき企業の経営層が実体験としてデジタル化を「知っている」かというと、必ずしもそうではありません。

例えば、顧客接点としてSNS活用が必須だと判断した担当者がいたとして、その担当者はInstargamやTikTokをユーザーとして楽しんだことがあるのでしょうか。NFTやブロックチェーン技術をビジネスで活用しようと意気込む前に、自分でウォレットを開設して仮想通貨を購入してみたのでしょうか。

ワークライフバランスといった概念が浸透しつつありますが、見方を変えると、ライフからワーク側に染み出す体験や価値、時間といったものが増えてきたのかもしれません。企業改革やDXといった壮大な言葉を掲げて息を詰めるよりも、デジタル化することで生活がより快適になる体験をした先に、企業でも同じような変化を期待して小さな工夫を重ねていくほうが、よほど本質的なデジタル化となるでしょう。

ですから、企業改革の前にまずは自分自身に改革を起こしてみましょう。求めるデジタル人材の多くは、おそらく休日Netflixを鑑賞し、UberEatsを頼んで食事を楽しんでいます。そういった前提を受け入れ、固定概念を取り払っていくことが大切です。

今日からできる デジタル人材 が活きる環境づくりを

今回紹介した3つのポイントは、今日からでも意識したり、行動に移したりできるものです。「まずは自やってみる」をキーワードに、デジタルソリューションを自身の価値観に取り入れてみてください。

ポジションを問わず一人ひとりがその経験を重ね、マインドや視点を変えていくうちに、企業はデジタル化の準備を整えられます。そのときには、デジタル人材が活躍できる場は十分あるはずですし、何より自分自身がデジタル人材へと進化できているかもしれません。