前回の記事では、インターネットの普及によるオンライン直販の開始から、グローバリズムやソーシャルメディアの普及、Z世代の価値観などが「D2C」という新たな販売手法に与えた影響、米国のD2Cスタートアップのケースについて解説しました。それを踏まえ、後編ではD2Cの本質に迫っていきます。

(スピーカー=田島学、取材・文=宿木雪樹、編集=DMJ編集部)

D2Cの本質とは

D2Cに取り組む際には、どうしても「直販」という販売手法にのみ目が向いてしまいがちです。しかし、インターネットによる直販が生まれてからこれまでの環境変化や米国でのスタートアップの事例に鑑みると、直販はD2Cの一部であることがわかります。ここでは、販売手法だけに留まらない、より重要な本質を3つにまとめて見てみましょう。

1. ソーシャルグッドと企業ビジョンへの共感

オフラインの量販店で商品を購入する際に、購買に影響を与えるのは、商品そのものの機能性に加えてブランドと量販店との力関係やプロモーションの力が大きいと言えます。目立ちやすい場所や棚に置いてあること、キャッチーなプロモーションで金銭的なメリットを訴求することなどが影響を与えるイメージです。

インターネットのモールでは、機能や価格の比較ができるだけではなく、口コミなどの購買後の疑似体験までも可能になります。しかし、これらはどれも商品にまつわる情報、体験であり、その商品の作り手である企業のビジョンや開発背景までを伝えるような仕組みではありません。あくまで、商品そのものに関する顧客とのコミュニケーションがメインです。

従来、企業ビジョンなどはブランディングの一環として、マス広告などの間接的な方法でユーザーに伝えられることが一般的でした。しかし、D2Cの本質という意味では、企業ビジョンや理念、商品開発の背景にあるストーリーを直接顧客に届けることが重要になります。商品販売だけを直接化するのではなく、企業ビジョンや理念も直接消費者に届けることが顧客に大きく影響を与えるのではないでしょうか。

2. ソーシャルメディア活用(インタラクティブ性)とチャネルミックス

2つ目に、ソーシャルメディアやチャネルミックスをあげてみます。

D2Cの考え方においては、ソーシャルメディアの活用が不可欠です。企業ビジョンや商品開発の背景にあるストーリーを顧客に届けるには、メッセージの発信に人格を持たせる必要性があるためです。企業ビジョンを伝達する手段として、テレビCMや企業のWebサイトではなく、創業者や経営者、開発者など商品に関わる人々の人格や想いを感じられるソーシャルメディアでのメッセージが、顧客が持つイメージに大きく影響します。

ソーシャルメディア利用とD2Cの関連でいうと、ライブコマースやソーシャルコマースといったキーワードに代表されるように、ソーシャルメディア上での販売に目が行きがちですが、まずは企業ビジョンの発信を人格を持たせながら行い、共感を生むことを忘れてはなりません。

また、チャネルミックスでは、デジタル以外のチャネルの位置付けに工夫が必要です。多くのD2Cブランドはこだわりのある実店舗を構え、それを顧客体験のシンボルと位置付けています。店舗では商品販売をせずに、特別な体験だけを提供するといったカスタマージャーニーを描いているのです。

つまり、D2Cの実現には、ソーシャルメディアや実店舗等において、直接売ろうとすれば売れるチャネルであったとしても、ビジョンへの共感を生む場所や顧客体験の象徴といった位置付けにするような戦略性が必要不可欠でしょう。

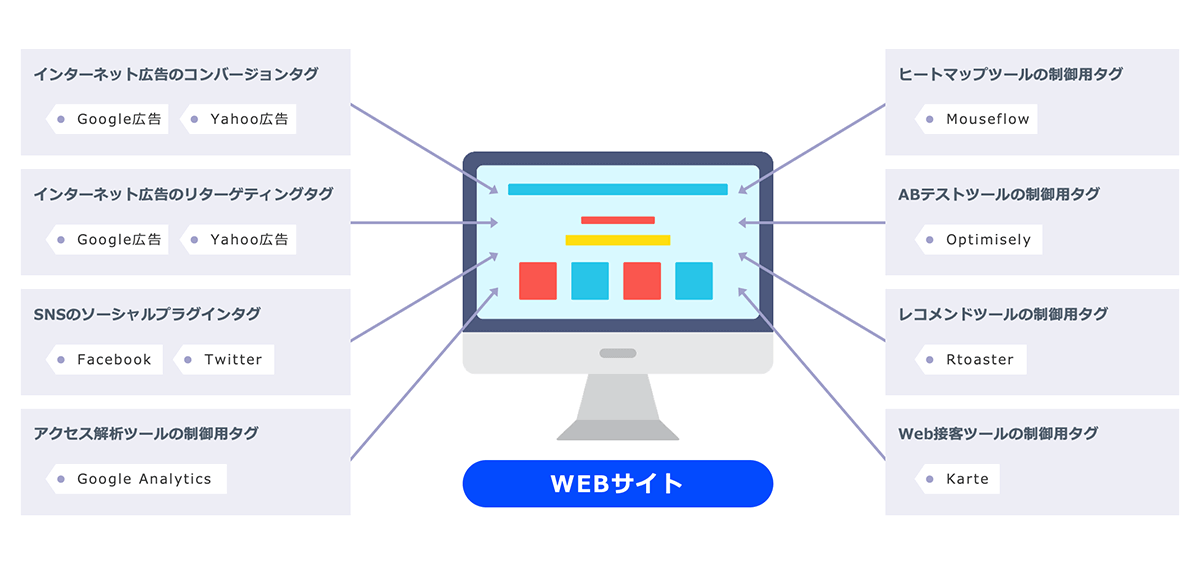

3. データによる顧客理解とパーソナライゼーション

3つめに、D2Cの業態においては、データによる顧客理解が事業の根幹を担っている点を指摘したいと思います。

「顧客理解」や「データ活用」といったテーマはD2Cに限定されるものではなく、あらゆる営業、マーケティング活動において重視されています。そのため、D2Cの本質という観点では、顧客理解を購買体験に活かす仕組みが強固にあると言うのが良いかもしれません。

たとえば、インドのコスメ・ヘアケア事業でD2Cを実現するBare Anatomyでは、Webサイトに訪問してアンケートに答えることで、自分の髪や肌質を分析する診断機能を利用できます。診断結果に基づいてレコメンドされる商品を更にカスタマイズすることで、自分に最適な商品を自分で作り出すことができるのです。ここでは、Webサイトでの「診断」を通じて、一人ひとりの顧客を知り、興味関心を推測して商品を推薦する仕組みを実現しています。

また、前編で紹介したWarby Parkerでは、店舗での購買体験に応じた内容のEメールが、当日中に一人ひとりに届くといった施策を行っています。このように、単に顧客データを集めて分析するのではなく、顧客のデータをベースにして即座に商品の提案につなげる仕組みを提供しているのが、D2Cビジネスの真贋であると言えます。

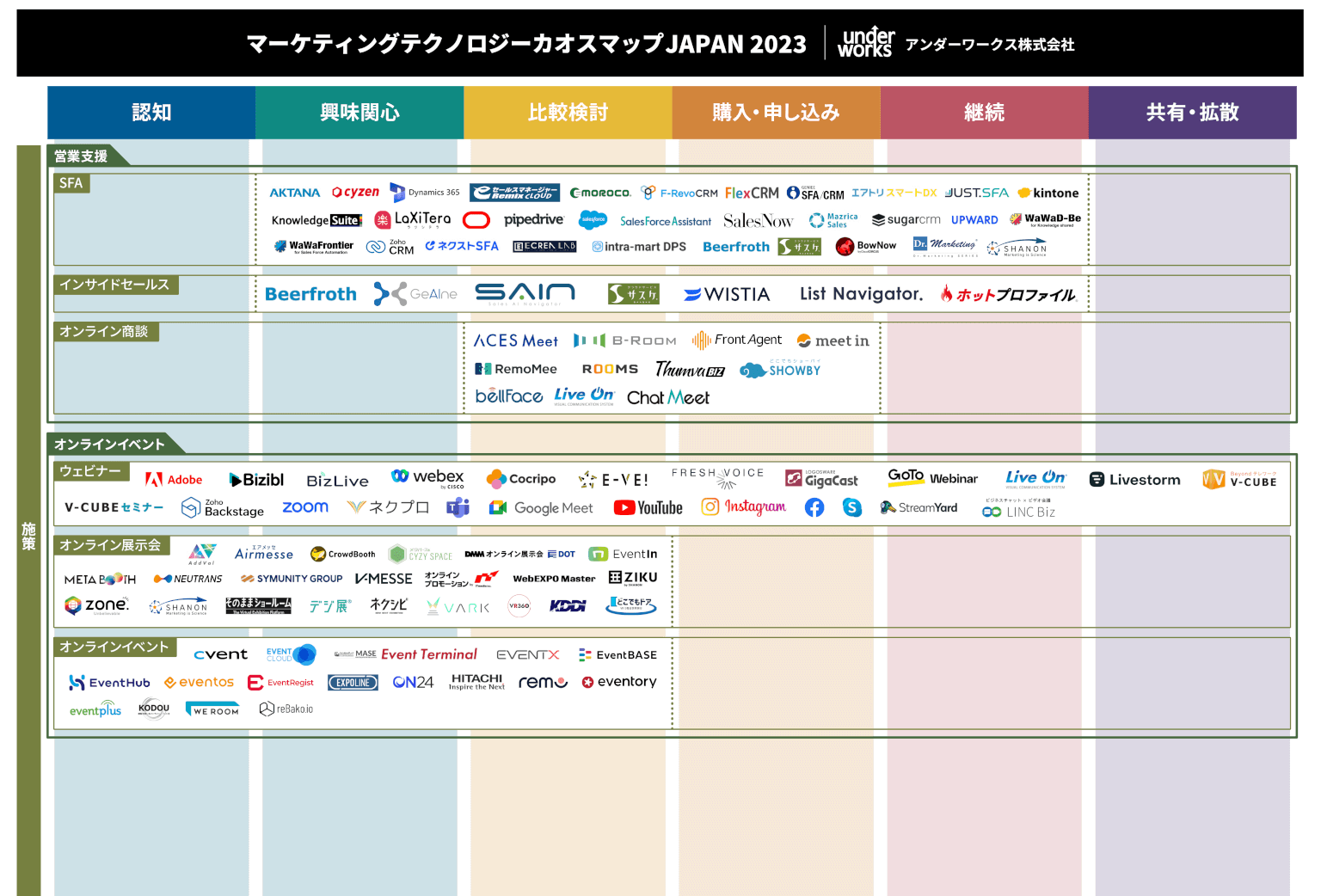

D2Cのバズワード化と大手企業への広がり

現在、米国のD2Cスタートアップの成功を起点にして、D2Cは大手企業への広がりを見せています。一方で、既存の流通販売の仕組みや、マス広告を利用したブランディングが確立されている大手企業のD2Cでは、ECや直販といった販売手法にのみ関心が集まりがちです。

そのため、社会課題解決に根ざした企業ビジョンへの共感を、ソーシャルメディアを使って醸成していく活動や、店舗を体験の場と捉え、あえてそこでは商品を売らないといったチャネルミックス、顧客データを即座にコミュニケーションや商品のレコメンドに活かす仕組みなど、D2Cの根幹となるビジネスモデルの設計が重要になるのです。

NIKEが選んだ徹底した顧客理解の道

最後に、大手ブランドのD2Cの成功事例に触れます。スポーツブランドのNIKEは、直近数年間で販売戦略の大幅な見直しを行いました。世界中の多くの流通網を絞り、直営店や自社ECサイトからの直販率を4割にまで高めたと言われています。その戦略の主眼は、顧客理解に置かれていました。NIKEのスニーカーに愛着があるファンを理解するという目的を重要視した、徹底的な戦略の見直しを行ったのです。

そうして誕生したのが、顧客がアスリートと自分の姿を重ねられるようにデザインされた直営店での体験や、日々のランニングやトレーニングを記録できるスマートフォンアプリなどです。顧客を理解するという方針のもと、店舗やスマートフォンを通じて素晴らしい体験を提供する戦術を組み、結果として直販比率が非常に高くなったというストーリーが、NIKEが実現したD2Cの裏側に存在していたのです。

本質的なD2Cに取り組むために -自分をアップデートして新たな購買体験に触れる-

それでは、実際に大手企業が本質的なD2Cに取り組むためには、何から始めれば良いのでしょうか。

組織のサイロ化、既存のサプライチェーン、ブランドイメージの刷新、顧客データの収集と活用など、そこにはさまざまなハードルが存在しています。そこで、あえて最初に踏むべきステップとして、自らD2C時代の顧客として購買体験に触れることを推奨します。

前編では、D2C普及の裏側にはZ世代の価値観があることに触れました。一方で、自分の購買行動や購買意識はどのようなものでしょうか。機能や価格、口コミだけを比較して、販売企業や開発者がどんなビジョンやストーリーを持っているのかを気にすることもなく、Amazonや楽天などの大手のインターネットモールで「ポチって」購入することが多いのではないでしょうか。

InstagramやTikTokで商品を知り、Twitterで創業者や開発者の想いを目にして、体験重視の店舗に足を運んでみる。商品の裏側にある社会課題に目を向けてみる。このような、新たな消費者としての行動を、まずは自分がやってみる。新しいマーケティングへの取り組みの第一歩は、顧客を理解し続けるためにも、自らが顧客の立場になってみることから始まると考えます。

また、今後、D2Cの聖地とも呼ばれ、体験重視の店舗も多く存在するニューヨークのSOHO(ソーホー)地区を訪問してみることもおすすめです。新型コロナウイルスの影響により、今も容易に海外旅行ができる世の中ではありませんが、ウイルスの影響が落ち着いた後の、最初の旅行地をニューヨークにしてみるのも、D2Cの本質を理解するにはぴったりのアイデアではないでしょうか。