「パーソナライゼーション」をはじめ、顧客やユーザーに応じたマーケティング施策を行うことの重要性は以前に増して高まっています。顧客やユーザーに応じたマーケティング施策を行う「パーソナライゼーション」。その歴史を振り返りながら、具体的にどんな手法で パーソナライズ 施策 を実行するのか、長年に渡り多くの企業が利用してきた「Eメール」の例で解説します。

パーソナライゼーションとは

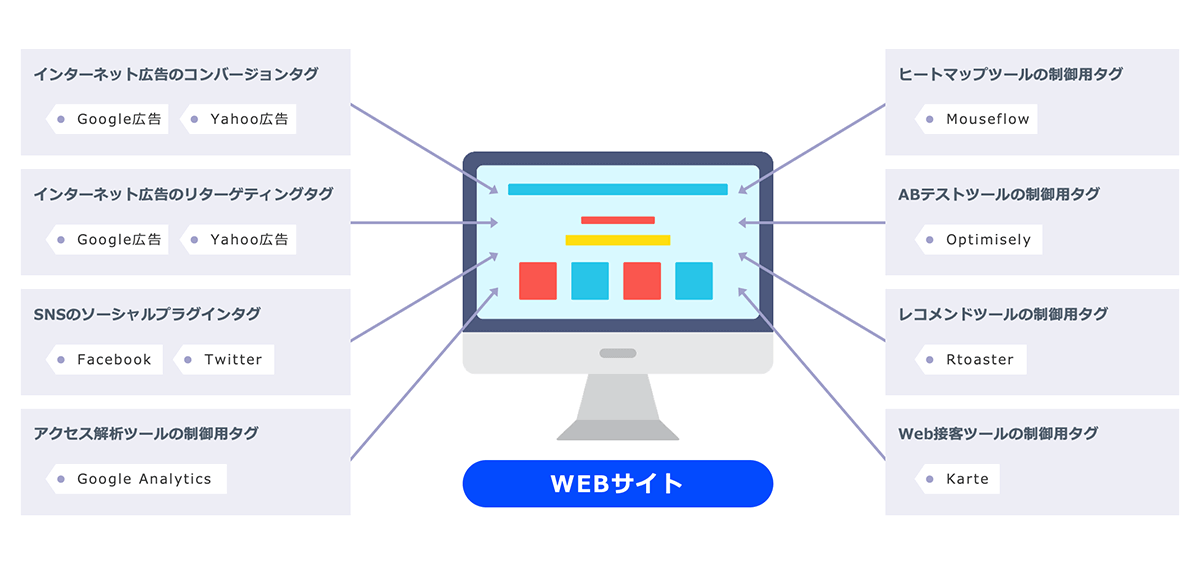

パーソナライゼーションとは、顧客ごとに異なるコンテンツを見せることです。パーソナライゼーションを適用する対象は広告のほか、WebサイトやEメールなどさまざまなチャネルが含まれます。

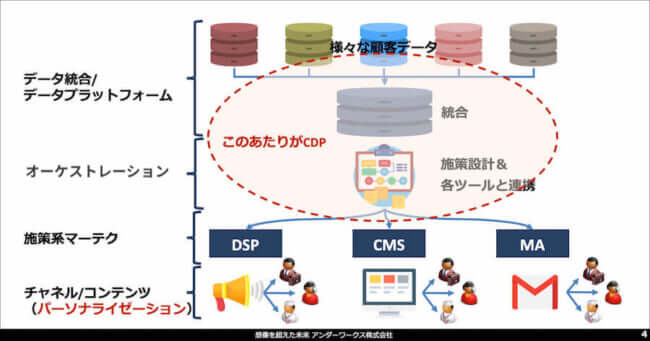

昨今、CDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)に注目が集まっていることから、CDPがパーソナライゼーションを行うツールであると誤解する方もいるようですが、CDPはあくまで顧客データを収集・統合・分析するツールです。もちろん、パーソナライゼーションをする上で顧客データは必要なので、CDPはパーソナライゼーションのトリガーを引くシステムとも言えるでしょう。

Amazonが先導するパーソナライゼーションの歴史

一人ひとりに対して行うマーケティングを指す「One-to-Oneマーケティング」という言葉や、それに紐づく今回のテーマである「パーソナライゼーション」のような考え方は、実は25年以上も前から、取り組みの有用性が語られてきました。

実際に、これらの考え方を施策にして成功したのがAmazonです。1998年には、Amazonは個々のユーザーに対する書籍のレコメンデーションを既に実施していました。その後もパーソナライゼーションに関わる技術開発に取り組んだ結果、現在の形のサービスや広告機能といったものを充実させ、事業成長を続けてきたのです。

このようにパーソナライゼーションの歴史自体は長いものの、多くの企業が注目し取り組み始めたのはつい最近です。大量生産・大量消費を是とする経営戦略が一般的であったことから、マーケティング手法もこれに沿ったものが採用されてきたためです。

パーソナライゼーションの実現が遅れる理由

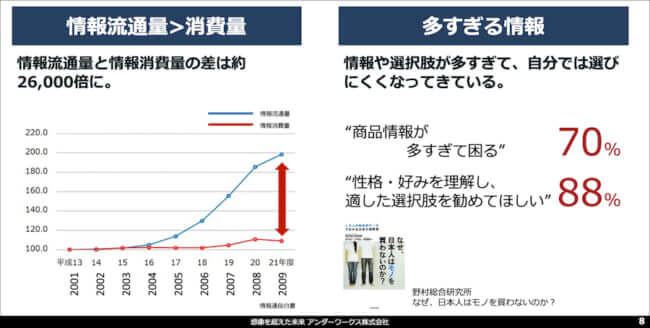

過去15年のデジタルマーケティングトレンドをさかのぼると、流入拡大を目的としたSEO施策や大量のメール配信など、質より量の時代を象徴する手法が多く見られます。ユーザーはインターネットを通じて大量の広告や情報を得られる反面、購買体験においては選択肢が溢れる状況になり選択が難しくもあります。情報流通量が消費量を大幅に上回ることでユーザーがストレスを感じることは、各社の調査によっても明らかになっています。

こうした課題の要因は、単にテクノロジー面での遅れだけではありません。「デジタル後進国」と批評されることもある日本ですが、Adobe社の調査によると、マーケティング分野においてAI・機械学習などの技術活用に積極的に取り組む日本企業の割合は他国と比べても高く、自社のテクノロジー活用に信頼を持つマーケティング担当者が多いということがわかっています。

参考:Adobe(2021年11月)「未来のマーケティングに関するグローバル調査」

一方で、その企業の取り組みに対するユーザーの満足度は調査対象国の中でも最下位、「過去12ヶ月間に企業のデジタル顧客体験が改善した」と感じる国内ユーザーはわずか15%という結果もあります。技術活用には励んでいるものの、それが個々に最適な体験を提供する”パーソナライゼーション”には結びついていないのが、日本のマーケティング全体の課題と言えるでしょう。

企業のパーソナライゼーションに対する関心度の日米比較は、こうした課題の背景を物語っています。日本では過去15年でパーソナライゼーションの関心が薄れている一方、米国(ほかグローバル全体)ではパーソナライゼーションへの注目が高まっています。

ユーザーから選ばれ続ける企業であるためには、こうした意識差や技術活用の方向性のズレを認識し、改めてユーザーや顧客の満足にしっかりと結びつくパーソナライゼーションに取り組んでいく必要があるでしょう。

マーケティングツールで実現するパーソナライズ 施策

では、企業はどこからパーソナライゼーションに取り組むべきでしょうか。SNSや各種プラットフォームを利用した広告施策を想像する方も多いかもしれませんが、パーソナライゼーションの実現には、手段だけではなく全体的なマーケティング戦略の設計を行う必要があります。

Eメールにおけるパーソナライズ

本記事ではBtoBのビジネスモデルを想定しつつ、多くの企業が運用する「Eメール」に焦点を当てながら解説します。

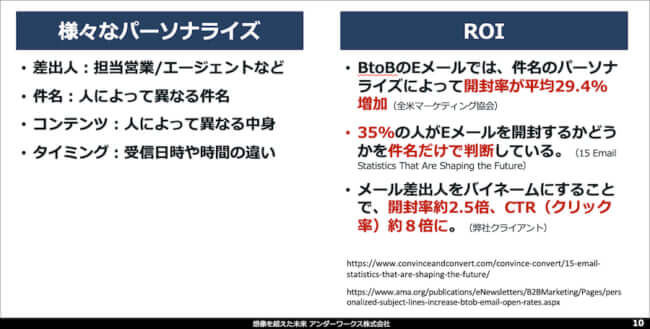

Eメールは長く用いられてきた手法ですが、まだまだアップデートの余地があります。パーソナライゼーションの考え方を適用できる範囲も、本文から差出人、件名、送る頻度やタイミングと幅広いのが特徴です。

マーケティングツールを用いてEメールをパーソナライズした場合、開封率やクリック率の変化が生まれるでしょう。全米マーケティング協会の調査によると、BtoBのマーケティング手法としてEメールを用いた場合、件名をパーソナライズすることで開封率が平均29.4%も上昇することがわかります。

では、実際にどのようにパーソナライズを設計していくのか、Eメールの部分ごとに見てみましょう。

まずは、差出人のパーソナライズについてです。メールに記載する差出人を社名のみにしている場合は、営業担当者などの個人名も併記すると、個人宛ての連絡のように感じられ、開封率が高まる傾向があります。MA(マーケティング・オートメーション)ツールを組み合わせたセグメントで、より効果を高めることも可能です。

次に、件名については、ABテストの考え方で改善を繰り返すのが効果的です。たとえば、あるメールの件名をAとBのパターンで送り結果を分析していくことで、より効果的な件名を導き出せます。

また、送るコンテンツや配信のタイミングなどもパーソナライズできます。開封されやすいタイミングや頻度、コンテンツに対する反応はユーザーによって異なります。コンテンツの内容を大きく変えると運用コストがかかりますが、たとえば相手によって説明の順序を入れ替える、といった小さな工夫も重要です。

このように、Eメールにおけるパーソナライゼーションの余地は大きいため、新しい手法を無理に導入せずとも、まずは既存のチャネルで新たな顧客体験を生み出すことが可能です。顧客や潜在顧客に対して既にメール配信を行っている企業にとっては取り組みやすいのではないでしょうか。

シナリオ型とロジック型で考えるWebのパーソナライズ

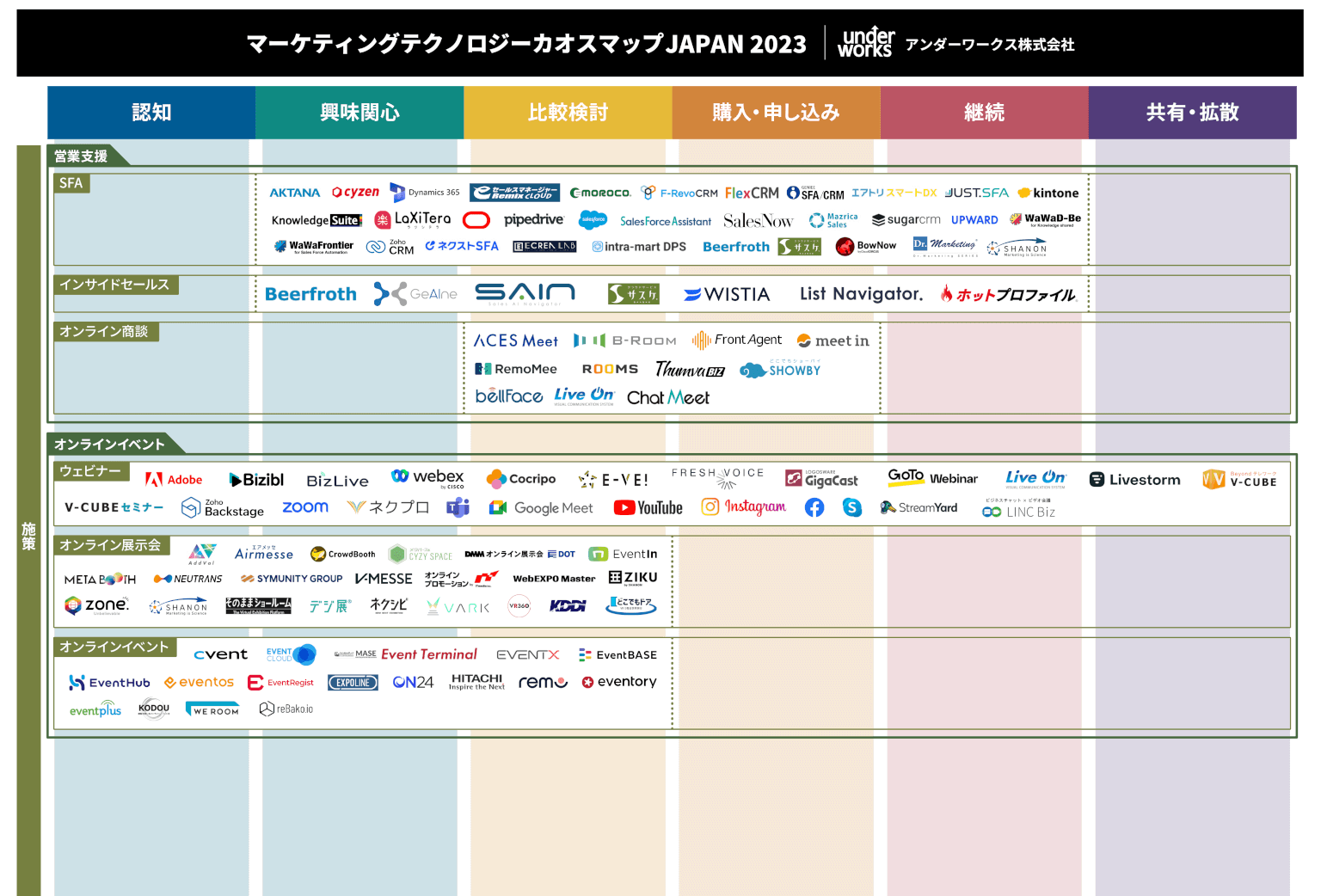

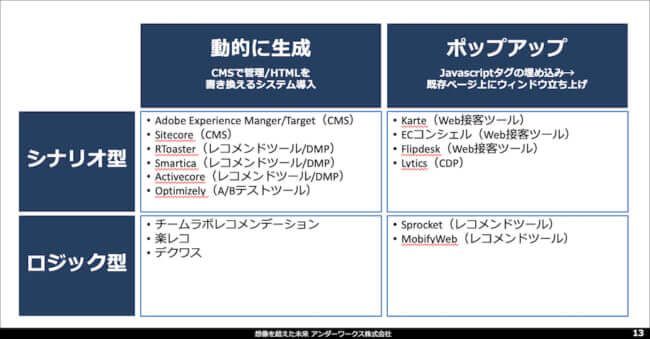

Webにおけるパーソナライズについても補足します。Webのパーソナライズは、下図のように、シナリオ型とロジック型に二分されます。

シナリオ型は、企業と顧客の関係性をシナリオに落とし込み、それに応じてポップアップなどをパーソナライズします。一方、ロジック型は規定されたルールに基づき、合理的に判断された内容を出し分ける手法です。

パーソナライゼーションの定義に基づくと、それを本質的に実現できるのはシナリオ型です。しかし、データに基づく適切なシナリオ作りは容易ではないことや、ユーザー数やユーザーの層が広がるほど難易度は高まります。これに対し、比較的容易にアプローチできるのが、ロジック型です。

近年は、AI技術の発達に伴いロジック型がシナリオ型に近い結果を出すことへの期待から、ロジック型のツールへのニーズが高まっている印象です。一方で、ロジック型は企業ごとの差別化が難しいというデメリットもあります。ロジックの精度を高めるにはデータが必要なので、理論上は自社で保有するデータ量の多い企業がよりすぐれたパーソナライゼーションを実現できることとなります。それ以外の点で差別化が難しいことは、念頭に置いておくべきかもしれません。

パーソナライゼーションに用いるマーケティングツール

パーソナライゼーションを実現するツールについて、シナリオ型とロジック型の軸と、出し方の手段軸で分けると、下図のようになります。

ツールの観点では、やはりCDPの影響力が今後も増していくでしょう。これまでのパーソナライゼーションは、メールやSNSなど各チャネルで行われるものという認識が一般的でした。しかし、パーソナライズの精度向上に向けては顧客データが必要になるため、データ基盤となるCDP自体がパーソナライズ機能を抱合する形がスタンダードになるのではないでしょうか。実際に米国では、パーソナライゼーションを実現できるCDPが登場しつつあります。

Webにおけるパーソナライズを徹底すれば、広告表示や情報の出し分けなどで、ユーザーにとって価値の高い体験を提供できます。とは言え、ユーザーのデータを過度に取得したり活用することが、心地よさを越えて不快につながるリスクがあることも念頭に置かなければなりません。ユーザーの個人情報や趣向に過度に関わる内容の広告表示などがわかりやすい例です。

しかし、どの体験を不快に感じるは、それこそユーザーの感覚によって異なります。定量化しにくい部分でもあるので、企業としてはそういったリスクを認識しつつ、より適切なアプローチのためのパーソナライゼーションに向き合う姿勢を維持することが大切です。

CDPがあらゆる手法をオーケストレーションする時代に向けて

今回は「パーソナライゼーション」に焦点をあて、その手法や企業が実践できることについて解説してきました。企業がパーソナライズに取り組む際は、顧客データの収集と分析が地盤となるため、CDPとパーソナライゼーションは非常に関連性が高いものと言えます。

顧客起点での経営やマーケティングが重要とされる昨今、あらゆる手法がCDPに集約されていくことが予想されます。CDPが「3年後のオーケストレーションツール」とも呼ばれているのも、その統合性の高さを裏付けています。今後さらにAI技術が発達し、CDPと掛け合わさっていくと、顧客データを活用したマーケティングやWeb接客といった領域はよりなめらかに、調和の取れたものとなっていくはずです。

データ活用時代にパーソナライゼーションを実現するには、自社が持つチャネルの中でできるパーソナライズとは何か、それ以上にやりたいことは何かを検討した上で、最終的に顧客データを集約し、各ツールの指揮を執るであろうCDPの動向をチェックしていくことが重要です。