ここ数年で急激に技術力が進化し、市場も盛況な音声認識に関わるツール。現在は営業・カスタマーサクセス分野のツール展開が主流ですが、音声から得られるデータはデジタルマーケティング施策全体にも大きな影響を与えます。今回は、デジタルマーケティングと音声認識技術の関わりについて考え、ツール活用の可能性を解説します。

AI技術と音声認識の進化

AI技術は、昨今のデジタルマーケティングのあらゆる機能に役立てられています。それらの機能の精度が高まる中でも、ここ数年で急速な進化を遂げているのが音声認識領域です。音声認識とは、発話した音声と言語情報を組み合わせ、文字情報へと変換する技術を指します。これまで音声認識は、他データと比べて精度面のハードルが高く、実用化が難しいと言われてきました。難易度を上げていた要因のひとつが、自然言語処理です。

自然言語処理とは、コンピュータが音声に限らず人間の言葉全般を情報として処理する際の技術を指します。自然言語とは、話したまま・書いたままの状態の言語です。コンピュータが自然言語を情報として認識し、正しく次のアクションに結びつけるためには、言葉のルールを定義しなければなりません。しかし、話したまま・書いたままの言葉にはさまざまな”ゆらぎ”があります。

例えば、コールセンターへの問い合わせで「返品してほしい」と「送られた商品が壊れていたからなんとかしてほしい」は、表面上まったく違う情報ですが、次に求められるアクションは同じです。この違いをコンピュータが認識するのは意外と難しいものです。また、日本語は他言語と比べて特に処理が難しいと言われています。文章が単語ごとに区切られず、話す際の主述関係や並び順の逆転・省略が多い傾向があるためです。これらの技術的な課題により、数年前までの音声認識技術を活かしたツールは「うまく言葉を読み取ってくれない」といった印象が強かったのです。

この状況を一変させたのが、Google社が2017年に発表したTransformerという仕組みと、次いで2020年に発表したAIモデルです。Transformerは文章を一つの流れと捉え、ある言葉の次に何が来るか予測させるという考え方から生まれた自然言語処理の仕組みです。この仕組みに対し、人間が読んだら人生50万回分と謳われる文章量を学習させたAIモデルが誕生したことで、言葉の分析に関わる技術が急激に成長しました。

その後、音声認識を活かしたビジネスツールは増加傾向にあり、日本企業開発、つまり日本語の精度に安定感のあるツールも選択肢が豊富になりました。今後さらにユーザー数が増えてデータが育つことで、その精度は一層高まっていくでしょう。

では、音声認識の進化とデジタルマーケティングの関わりは、どのような点にあるのでしょうか。

デジタルマーケティング×音声データの可能性

デジタルマーケティング×音声と言えば、まず頭に浮かぶのは音声広告ではないでしょうか。もちろん音声広告も昨今のユーザーニーズに適した選択肢として注目すべき領域ではありますが、本記事では自社データとして取得できる音声データに焦点をあて、音声認識とデジタルマーケティングの関わりを考察していきます。

まず、企業が取得可能な音声による顧客データについて考えてみます。toCサービスの場合は、コンタクトセンターでのデータ取得が第一に考えられます。コンタクトセンターとは、電話、Eメール、SNS、自社サイトなどさまざまなチャネルを通じたお客様の問い合わせを扱う機関を指します。チャネルの多様化が進む中で、それらに包括的に対応できる組織の必要性が高まっているため、さまざまな企業が取り入れつつある組織体制です。

コンタクトセンターに集約される問い合わせには、商品に対する疑問や要望、ユーザーの本質的な課題、ユーザー視点で見た商品価値など、マーケティングに活かせる貴重なデータが取得できます。特に直接話す会話からは、定量的な調査では発見しづらい情報を発掘しやすいでしょう。

一方、toBサービスの場合は、営業担当者によるオンライン商談や、新規顧客獲得のために行うウェビナーなどから音声データを得ることができます。これらの機会には、お客様が何に悩んでいるのか、どんな質問をするかといった情報が音声コミュニケーションから読み取れます。toBマーケティングは、時間をかけて信頼関係を築くことが重要です。サービス購入に至るプロセスでは、直接対話できる機会が担う役割も重くなります。その際に、何を伝え、どんな反応があるかという一連のデータは、マーケティング施策においても極めて重要なものではないでしょうか。

toC、toBいずれにも共通することですが、昨今の急速なデジタル化は、対話の機会にも及んでいます。商談はオンライン化され、セミナーはウェビナー開催に移行し、店舗以上にオンライン接客を重視する戦略も一般化してきました。音声コミュニケーションのデータ化は以前に増して容易になりつつあり、デジタルマーケティングの観点でそのデータを活用することも自然な流れだと考えられます。

デジタルマーケティングでの音声データ活用に対応するツールの具体例は、PKSHA Communication社が提供する「BEDORE Conversation」シリーズ、RevComm社が提供する「MiiTel」、アドバンスト・メディア社が提供する「Ami Voice」シリーズなどです。それぞれ業務や対応範囲、連携可能なツールなどが異なりますが、いずれも日本語解読の精度の高さと、現場でのニーズを的確につかんだソリューション展開が魅力なサービスです。

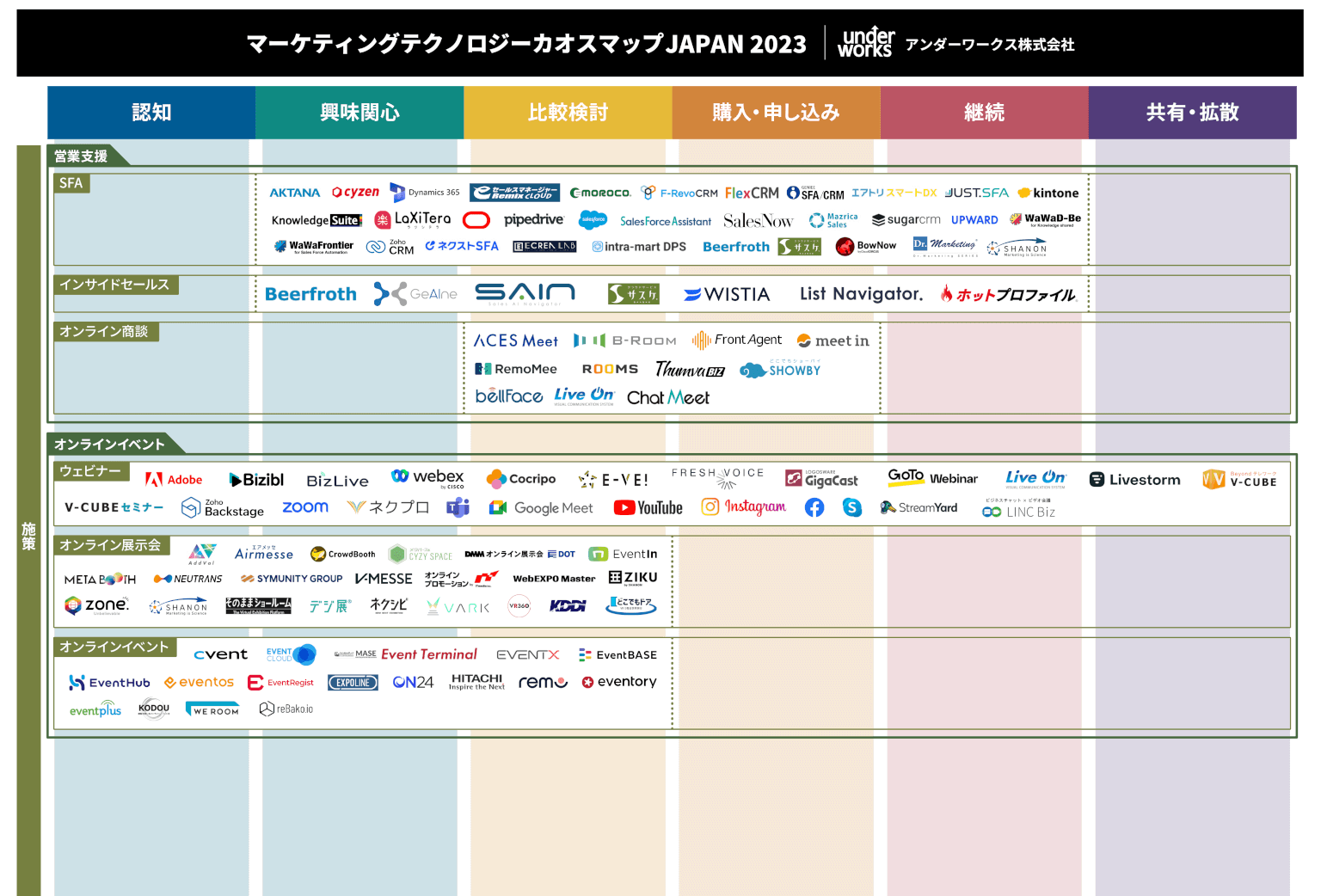

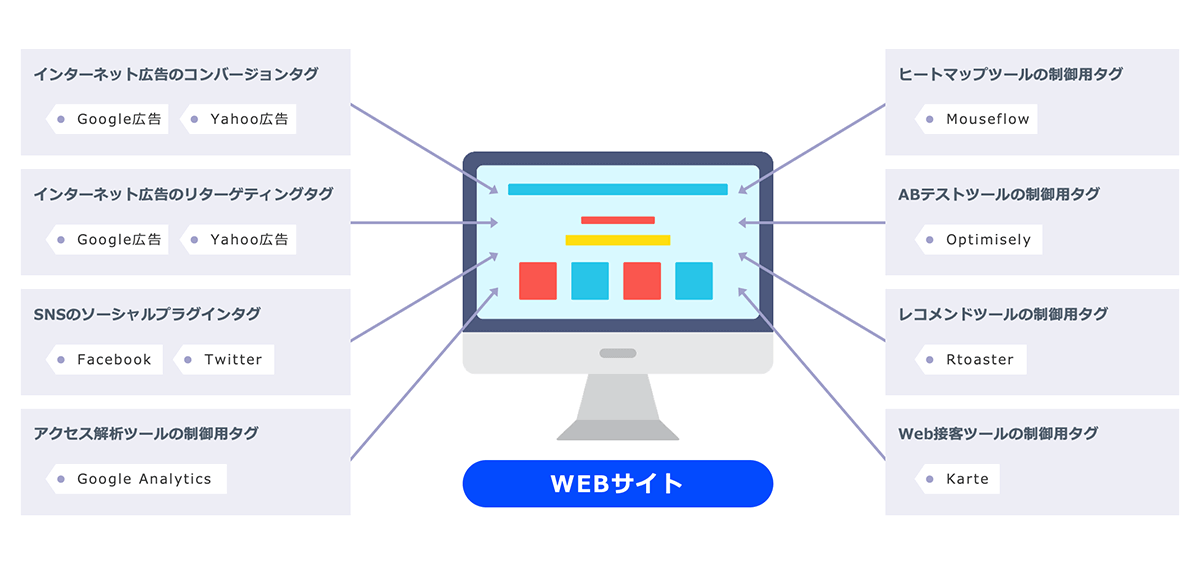

マーケティングテクノロジースタックと音声認識ツール

アンダーワークスでは、自社の戦略に即したマーケティングテクノロジーを組み合わせて活用する「マーケティングテクノロジースタック」という考え方を推奨しています。マーケティング〜営業の施策の中に音声認識ツールを組み込むことで、音声データから顧客ニーズを発掘し、施策の確度や精度を向上させることができます。

また、Web施策やテキストコミュニケーションがフィットしない業界・顧客層を相手にしたマーケティングでも、音声認識ツールは効力を発揮するはずです。例えば、高齢者向けの商品販売や、地方企業に対する新規顧客開拓などのケースでは、音声コミュニケーションの取得・分析とマーケティングへの連携が重要な役割を果たすでしょう。

音声認識ツールの活用の対応自動化というメリットにも触れておきます。音声コミュニケーションは一過性のものである一方、繰り返し質問されることや、必ず話すことなどについては、自動対応に切り替えることでリソース削減やユーザー側のストレス軽減を図ることができます。自動対応ではお客様のニーズを確実に読み取れないといった課題が以前はありましたが、その精度は年々高まっています。

これはカスタマーサクセスにおける業務効率化の視点で語られることの多い活用例ですが、デジタルマーケティングにおいても、より自然かつお客様に寄り添ったWeb接客を実現するために応用し得る技術です。

このように、音声認識とそのデータ活用は、デジタルマーケティング領域でもさまざまな側面から期待の余地があるテーマと言うことができます。今は営業支援やカスタマーサクセス向けのツールが多い状況ですが、顧客理解を深め、より適したマーケティング施策を考えていくために、音声コミュニケーションにもぜひ目を向けてみてはいかがでしょうか。